Отношение к женщине обломова и штольца

О дочери Ольги Штольц Оленьке упоминается только однажды в связи с ее болезнью, потребовавшей материнского внимания. Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь? Даже наша публика, обыкновенно столь холодная к общим рассуждениям, читала с жаром статьи о воспитании.

Пшеницына старалась во всем угождать своему барину, пекла для него пироги по выходным и продавала свои личные вещи, чтобы её возлюбленный не испытывал ни в чём нужды.

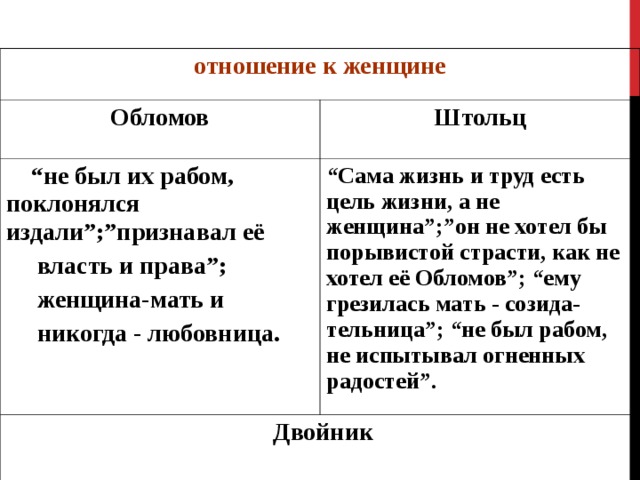

Штольц заметил, как Ольга выросла духовно и стала ему ровней во всём, именно такую женщину он искал для себя и вскоре взял Ольгу себе в жёны. В любви Штольц любил определённость и отсутствие недосказанности. Штольц не погружается в нелепые несбыточные мечты и смотрит на жизнь трезвыми глазами. Он не такой романтик, как его друг и не нуждается в громких признаниях в любви. Любовь Обломова и Штольца понимание любви Штольца. Правильный ответ. Опубликовано 19 апреля, Похожие вопросы. Мама Обломова никуда не отпускала его без надзора няни, не давала играть с мальчишками, во всем ограничивала сына.

Обломов рос при чрезмерной опеке родителей.

Такое подавление деятельности послужило тому, что он вырос ленивым, безынициативным. Возможно, что и Штольц вырос бы подобным Обломову, если бы его отец не запрещал жене опекать сына. Отец никогда не ругал Андрея и не интересовался подробностями его проказ, однако, если дело касалось учебы, то спрашивал с мальчика со всей строгостью. Это еще одна отличительная черта в воспитании Обломова и Штольца.

А в дальнейшем и в различие их отношения к образованию. Если Обломов со временем свел все чтение на нет, то Штольц активно занимается самообразованием всю свою жизнь. Что же касается работы, то и здесь видны отличия. Илья Ильич тяготился службой, ждал от начальника поблажек и поощрений как от отца.

Андрей Иванович же напротив, был приучен отцом к труду с самого детства - «Мать после долго отмывает копоть, грязь, глину и сало с Андрюши». Они разные во всем: характер Андрея упорный, настойчивый, непоколебимый, в то время, как Илья мягкий, добросердечный. Штольцу чужды мечтания и воображение, он живет здесь и сейчас, Обломов же живет в мечтах о счастливом будущем, а реальность для него почти не существует.

Но не смотря на все различия между героями, они как противоположности притягиваются, дополняют друг к друга. Штольц находил у Обломова душевное спокойствие, возможность расслабиться. Илья видел в друге сильного человека, искал в нем поддержку и опору. Положительные черты и слабости А. К положительным чертам Штольца можно отнести его характер, который помогает ему идти по жизни уверенно и свободно. Он с легкостью обучался всем наукам и ремеслу, с которыми знакомил его отец, без труда отучился в Петербурге.

Служебные дела также велись со знанием дела и приносили должный доход. Благодаря своей решительности и стремительности Штольц успевал всегда и везде: помимо своих дел, он помогал в делах Обломова, а после и вовсе взял их на себя.

Успевал много путешествовать, читать, посещать театры, оперетты, светские мероприятия. Андрей воспитанный учтивый молодой человек, не скупой на похвалы и готовый поддержать в беде или дать дельный совет, направить на верный путь. Однако у такого уверенного человека как Штольц были и слабости. Одной из таких является недолюбленность его в детстве.

Отец не спрашивал сына о его желаниях и мечтах, все решал за него и очень жестко. При неудачах или ушибах ребенка он не жалел его и жене запрещал утешать.

Воспитание было рациональным, сдержанным и строго направленным на образование, чувственности была отведена мизерная доля, которая перепадала Андрею от матери. Когда мальчик подрос, отец отправляет его учиться в Петербург. Автор делает сравнение: «как котенка выбросил на улицу». Прощание их было сухим, сдержанным, без лишних слов.

Словно чужие! Андрей боялся мечтать «мечте, загадочному, таинственному не было места в его душе. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было в глазах его оптический обман, то или другое отражение лучей и красок на сетке органа зрения или же, наконец, факт, до которого еще не дошла очередь опыта». Он знал цену этим редким и дорогим свойствам и так скупо тратил их, что его звали эгоистом, бесчувственным.

Взаимоотношение Обломова и Штольца. Это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности, если не служат поводом к симпатии, как думали прежде, то никак не препятствуют ей. Притом их связывало детство и школа — две сильные пружины, потом русские, добрые, жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломова на немецкого мальчика, потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове и в физическом и в нравственном отношении, а наконец, и более всего, в основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатии ко всему, что хорошо и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца.

Кто только случайно и умышленно заглядывал в эту светлую, детскую душу — будь он мрачен, зол, — он уже не мог отказать ему во взаимности или, если обстоятельства мешали сближению, то хоть в доброй и прочной памяти». Обломов о светском обществе, его мечты и идеал жизни, план молодости, самокритичность. Обломов о светском обществе отзывался так: «Все, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядыванье с ног до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь.

Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице, только и слышишь: «Этому дали то, тот получил аренду». Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь? На то жизнь… — Свет, общество! Ты, верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтоб отбить больше охоту быть там. Жизнь: хороша жизнь! Чего там искать? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое.

Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества! Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят — за картами.

Нечего сказать, славная задача жизни! Отличный пример для ищущего движения ума! Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней! А посмотри, с какою гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носит их имени и звания. И воображают, несчастные, что еще они выше толпы: «Мы-де служим, где, кроме нас, никто не служит; мы в первом ряду кресел, мы на бале у князя N, куда только нас пускают»… А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикие!

Разве это живые, неспящие люди? Да не одна молодежь: посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга, ни радушия, ни доброты, ни взаимного влечения!

Собираются на обед, на вечер, как в должность, без веселья, холодно, чтоб похвастать поваром, салоном, и потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня, за обедом, я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутаций отсутствующих: «Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон» — настоящая травля! Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами: «вот уйди только за дверь, и тебе то же будет»… Зачем же они сходятся, если они таковы?

Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии! Стараются залучить громкий чин, имя. Я не хочу ее. Чему я там научусь, что извлеку? Обломову не нравилась светская жизнь, он мечтал совсем о другом.

В ожидании, пока проснется жена, я надел бы шлафрок и походил по саду подышать утренними испарениями; там уж нашел бы я садовника, поливали бы вместе цветы, подстригали кусты, деревья. Я составляю букет для жены. Потом иду в ванну или в реку купаться, возвращаюсь — балкон уже отворен; жена в блузе, в легком чепчике, который чуть-чуть держится, того и гляди слетит с головы… Она ждет меня.

Какой поцелуй! Какой чай!

Какое покойное кресло! Сажусь около стола; на нем сухари, сливки, свежее масло… — Потом? Вольно людям искажать ее! Потом можно зайти в оранжерею, — продолжал Обломов, сам упиваясь идеалом нарисованного счастья. Он извлекал из воображения готовые, давно уже нарисованные им картины и оттого говорил с одушевлением, не останавливаясь. Потом лечь на кушетку; жена вслух читает что-нибудь новое; мы останавливаемся, спорим… Но гости едут, например, ты с женой. Еще два, три приятеля, всё одни и те же лица.

Начнем вчерашний, неконченый разговор; пойдут шутки или наступит красноречивое молчание, задумчивость — не от потери места, не от сенатского дела, а от полноты удовлетворенных желаний, раздумье наслаждения… Не услышишь филиппики с пеной на губах отсутствующему, не подметишь брошенного на тебя взгляда с обещанием и тебе того же, чуть выйдешь за дверь. Кого не любишь, кто не хорош, с тем не обмакнешь хлеба в солонку.

В глазах собеседников увидишь симпатию, в шутке искренний, не злобный смех… Всё по душе! Что в глазах, в словах, то и на сердце! После обеда мокка, гавана на террасе…».

Рассказ об Ольге Ильинской. Ольга Ильинская — это молодая девушка, которая рано потеряла родителей и поэтому жила с теткой. Но если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии. Несколько высокому росту строго отвечала величина головы, величине головы — овал и размеры лица; все это в свою очередь гармонировало с плечами, плечи — с станом… Кто ни встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновение останавливался перед этим так строго и обдуманно, артистически созданным существом.

Нос образовал чуть заметно выпуклую, грациозную линию; губы тонкие и большею частию сжатые: признак непрерывно устремленной на что-нибудь мысли. То же присутствие говорящей мысли светилось в зорком, всегда бодром, ничего не пропускающем взгляде темных, серо-голубых глаз.

Брови придавали особенную красоту глазам: они не были дугообразны, не округляли глаз двумя тоненькими, нащипанными пальцем ниточками — нет, это были две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали симметрично: одна на линию была выше другой, от этого над бровью лежала маленькая складка, в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась мысль.

Ходила Ольга с наклоненной немного вперед головой, так стройно, благородно покоившейся на тонкой, гордой шее; двигалась всем телом ровно, шагая легко, почти неуловимо…». Она никому не старалась понравиться, ни внешностью, повадками, ни умом, поэтому многие считали ее недалекой и неглубокой.

Зато ее и ценил почти один Штольц». Андрей часто говорил ей, что она еще не жила, имея ввиду, что она не любила, и всегда подчеркивал в ней ребенка. Ольга очень любила музыку и пела восхитительно, хотя чаще втихомолку или для Штольца, «а пела она, по словам Штольца, как ни одна певица не поет». Гончаров создает ее как положительного героя, живущего со своими мечтами, идеалами. Она никому не делает зла, ни строит козни. Все ее чувства, эмоции искренни, по детски наивны.

Ольга всецело отдается любви к Обломову и, даже пренебрегает правилами приличия поведения молодой незамужней девушки, встречаясь с ним наедине.

Она говорит о своей любви как о чувствах без особой страсти, она называет ее тихой, спокойной, но в то же время, также как Обломов, она все время думает о нем, скучает при долгой разлуке. Она с азартом берется за Обломова, пытаясь вернуть его к «жизни». Ей нравится замечать изменения в нем ради нее, что она способна поднять его с дивана и заставить двигаться не только телом, но и мыслями, чувствами. И даже если Илья Ильич был всего лишь ее выдуманной любовью, «ошибкой», ее чувства к нему не были наигранны.

Она искренне плакала, читая его письмо, искренне волновалась, когда он болел и искренне не спала по ночам, когда он совсем перестал появляться. Штольц, после долгой разлуки, отмечает «как же она повзрослела, и кто же этому послужил». Чувства к Обломову изменили Ольгу, она только теперь поняла слова Андрея, что еще не жила.

Проследите развитие отношений Ольги и Обломова. В зарождении любови Ольги к Илье Ильичу во многом сыграл роль Штольц. Он зародил в ней интерес к этому человеку своими рассказами о диване, халате, книге «Путешествие в Африку». Поручив ей Обломова на попечительство, он невольно свел их. Вспыхнувшие между ними чувства легко объяснимы, Обломов со своим мягким, чистым сердцем и Ольга с детской искренностью и желанием любви.

В отношениях оба героя открываются перед читателем, как чувственные, эмоциональные, страстные личности. Ольга мягко и игриво властвовала над возлюбленным, заставляя его действовать и совершать подвиги. Она разнообразно торжествовала свое первенство в этом поединке». Обломов не сопротивлялся этой власти, он всецело был поглощён вспыхнувшими в нем чувствами. Однако и эту чистую любовь не обошли преграды.

Обломов размышляет над словами Ольги - «Жизнь есть жизнь, долг, — говорит Ольга, — обязанность, а обязанность бывает тяжела. Исполним же долг…». Ему тяжело и страшно брать на себя обязательства, он предупреждает, что ее любовь — это скорее ошибка, что его полюбить невозможно и, что рано или поздно Ольга встретит человека, которого по-настоящему полюбит. И как бы она не убеждала его в своих чувствах, мысли о разлуке посещали Илью Ильича снова и снова. Обломов представлял Ольгу Ильинскую своей женой, мечтал о светлом большом доме, где они будут жить, встречать гостей, вместе пить чай на террасе.

Автор, как мы помним, изображая наружность Ильи Ильича, прежде всего отмечает отсутствие «всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала…». Вслед за описанием первой особенности ума настает черед сердца: «…Ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души» [46] В данном случае понятие душа употреблено как более емкое, безусловно, включающее в себя и сердце.

Отсутствие идеи или мысли, вообще сколько-нибудь постоянной мыслительной деятельности — столь органичное состояние Ильи Ильича, что, кажется, даже их источник у Обломова иной, чем у других людей. То есть, в самой голове Обломова мысли, строго говоря, не рождаются.

Не возникают они и от соприкосновения с действительностью. Они, оказывается, «приходят» из души, из сердца. Указание именно на этот источник рождения мысли автор дает и несколькими абзацами ниже, когда описывает пробуждение Ильи Ильича.

На лице у него постепенно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь » [48] Выделено нами. Мысль эта проводится автором также в описании одежды и жилища Ильи Ильича. Во-первых, он все время пребывает в халате, являющемся как бы частью его внешней оболочки, надежной прослойкой, защищающей от внешнего мира.

Следующая линия «обороны» - поза постоянного лежания, что было, как подчеркивает Гончаров, не средством отдыха, как если бы он устал, или средством сна, как если бы захотел спать.

Пребывание в горизонтальном состоянии для Обломова — то же, что парение птицы в воздухе, это его «нормальное состояние». Еще один «оборонительный рубеж» — комната, служащая одновременно спальней, кабинетом и приемной. Жизнь сосредоточена только в ней, хотя в квартире есть еще три, вовсе не используемые. Впрочем, уже по описанию комнаты видно, что этот «оборонный рубеж» - самый дальний: так, в комнате все полиняло, запылилось и почти что лишено следов человеческого присутствия.

Видно, что этот оборонительный рубеж практически никогда не задействуется: на него никто никогда не посягал. В этих наблюдениях повествователя можно увидеть не только идею доминирования чувств и эмоций над разумом, но и, возможно, даже нечто более важное.

Обломов — целостный, замкнутый, самодостаточный мир, практически не нуждающийся во внешних раздражителях. Тот же принцип сохранения внутренней целостности и необходимости защиты ее от внешнего мира демонстрирует и Захар. Во-первых, он живет как бы «параллельно» с барином и даже больше сам по себе. Это обозначается тем, что у него, рядом с барской комнатой есть свой угол, в котором он все время пребывает сидя, в полусонном состоянии. Но если в отношении Ильи Ильича вначале нельзя сказать, что именно есть его внутренний мир, что именно он «обороняет», то в отношении Захара повествователь сразу же дает нам знать: слуга обороняет барское «отжившее величие».

Память о нем Захар хранит огромными бакенбардами из «каждой стало бы на три бороды» , серым сюртуком и серым жилетом с медными пуговицами, которые смутно напоминали ему прежние ливреи. Захар, как и Обломов, также «охраняет» рубежи своего замкнутого бытия от любых вторжений внешнего мира. Так, на замечание барина о том, что давно следовало бы призвать столяра, чтоб починить спинку у дивана, Захар уверенно заявляет в том духе, что явление это как бы природно-естественное и нечего без крайней нужды вмешиваться в этот порядок вещей.

А уж что до неприятного письма из деревни от старосты, то оба — и барин, и слуга — дружно, кажется, делают все для того, чтобы это письмо не сыскалось. Ведь письмо - не просто незначительный контакт с внешним миром, а вторжение, чуть ли не вражеское нашествие, к тому же отравляющее жизнь надолго вперед.

И в самом деле: ведь староста пишет, что дохода в этом году надо ожидать тысячи на две меньше! В финале пространного диалога Обломова с Захаром о нечистоте и насекомых, Захар, этот «Обломов — 2» Гончаров замечает: «Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам» обнаруживает действительное понимание мира на сундуке и в комнате барина как собственную вселенную, в которой он - демиург: «У меня всего много, Вместе с тем и сам Захар одновременно служит еще одной живой «линией обороны» для своего барина.

Он первым встречает притязания на обломовский покой со стороны мясника, зеленщика и других торговцев, которые вздумали получить с Ильи Ильича плату за отпущенный в долг товар; он также героически выдерживает передаваемые через дворника претензии домовладельца, настаивающего, чтобы Обломов съехал с квартиры в связи с ее предполагаемым переустройством. Однако не все под силу Захару.

От каких-то «напастей» Обломову приходится защищаться самому. Так, например, внезапно явившийся к Илье Ильичу его приятель Волков, вдруг пожелавший обнять Обломова, получает отпор от Ильи Ильича: не подходите, вы с холода!

И защищается герой романа не только от непрошенных нежностей, но от всей окружающей действительности. Один за другим спешащие к нему в это утро гости своими рассказами приоткрывают нам лежащий за пределами обломовской комнаты внешний мир, который живет, движется и, кажется, готов вторгнуться в обломовскую квартиру, поглотить ее. Что же в нем? В тех сторонах мира, которые повествователь первоначально открывает нам, преобладают действительно пустые заботы, игра мелких человеческих слабостей и страстей, карьерная суета, жажда мелкой славы.

И Обломов обнаруживает их понимание. Вот, например, в связи с разговором о литературе, Илья Ильич вдруг неожиданно критически и верно отзывается о попытках сугубо рационально-беллетристического изображения глубинных человеческих качеств: «…Изображая вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь.

Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! Здесь и далее выделено нами. Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтобы поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь.

Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним как с собою, - тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову… Извергнуть из гражданской среды! А как вы извергнете его из круга человечества, из лона природы, из милосердия божия? Вот какую интересную и неожиданную заявку на понимание проблематики ума и сердца делает сам герой романа. Попутно заметим, что это наблюдение окажется для нас полезным и в связи с введенным Н. Добролюбовым и широко распространенным в нашем литературоведении понимании ругательного термина «обломовщина».

Справедливости ради, надо отметить, что впервые его употребил в разговоре с Ольгой сам Илья Ильич. Но это позднее. А пока лишь отметим этот обломовский мировоззренческий «выхлоп» и продолжим знакомиться с Обломовым далее, в частности, в связи с его неудавшейся попыткой государственной службы.

Оказывается, из неполных двенадцати лет жизни в Петербурге примерно два Обломов посвятил службе. Само по себе это предприятие следовало бы отнести к проявлению умственной активности Ильи Ильича, поскольку уже с юности, когда он «был полон разных стремлений, все чего-то надеялся, ждал многого от судьбы, и от самого себя», он твердо усвоил: жизнь делится ровно на две половины, состоящих из «труда и скуки» и из «покоя и мирного веселья».

Впрочем, хотя молодой Обломов и понимал, что служба вряд ли относится к половине «покоя и веселья», тем не менее, верил, что начальник — второй отец родной, который заботится не только о нуждах, но и об удовольствиях своих подчиненных.

И уж совершенно точно, что «слякоть, жара или просто нерасположение всегда могут служить достаточными законными предлогами к нехождению в должность» [51].

Конечно, служба оказывается делом скверным. Даже при том, что начальник Илье Ильичу попался добрый и приятный в обхождении. Он, например, обо всем своих подчиненных просит: «дело сделать — просит, в гости к себе — просит и под арест сесть — просит». Тем не менее, молодой Обломов по непонятной причине в общении с ним менял свой обычный голос на тоненький и гадкий. Впрочем, дело заключалось не только в общей бюрократической атмосфере. Трудиться Илье Ильичу скоро разонравилось.

Чины его тоже не влекли. Тем более что умершие родители оставили в наследство имение с тремястами пятьюдесятью душами, что приносило до семи тысяч ежегодного дохода. И потому подвернувшийся повод Обломов направил бумагу вместо Астрахани в Архангельск оказался кстати для добровольной отставки Ильи Ильича. В этой связи интересно рациональное обоснование этого поступка самим Обломовым. В присланном в службу медицинском свидетельстве на самого себя Илья Ильич пишет следующее: г.

Обломову хождение на службу прекратить и вообще воздерживаться от «умственного занятия и всякой деятельности». Таким образом, уже в начале своего жизненного пути герой романа метафорически, но все же делает важный с точки зрения нашего анализа мировоззренческий выбор: отказаться от деятельности ума или, несколько смягчая эту категоричность, сузить его возможности и сферы применимости.

И, надо отметить, это ему немало удалось. Во всяком случае, в период ранней молодости, когда он бывал обуреваем увлечениями женщинами, он все-таки ни разу не пошел на серьезное сближение, поскольку таковое, как он знал, влекло к большим хлопотам.

Его влюбленности, по определению Гончарова, напоминали повести любви «какой-нибудь пенсионерки на возрасте». Впрочем, анализируя героя в этом отношении, мы получаем неожиданный поворот темы.

Ведь если Обломов, как очевидно, ограничил сферу деятельности разума, то, казалось бы, должен был не ограничивать, а даже расширять сферу сердца, чувств. Он, однако, и здесь минимизировал все возможные со своей стороны издержки настолько, что душа его перестала ждать своей любви и отчаялась. То есть, любовные метания, свойственные, как мы помним, молодому Адуеву, оказались невозможны для Ильи Ильича. И если уж мы начали сравнение Обломова с другим гончаровским героем, то отметим, что в отличие от Александра, Илья в непродолжительное время после своего отстранения от службы и прекращения поисков любовных утех также свернул и дружеские связи - «отпустил» первого и всех прочих своих друзей.

Он все больше, как подчеркивает Гончаров, ввергался в «одиночество и уединение», и наконец, махнул рукой на юношеские надежды. За что бы он ни брался, охлаждение овладевало им быстрее, чем увлечение. В чем же причина такого поведения и вообще жизни Ильи Ильича? В генетике, воспитании, образовании, общественном устройстве, барско-помещичьем образе жизни, несчастливом сочетании личных качеств, наконец?

Вопрос этот нам видится центральным и потому мы будем стараться рассмотреть его с разных сторон, имея в виду прежде всего заявленную нами ранее дихотомию «ум — сердце», а применительно к оппозиции Обломов — Штольц и дихотомию «деяние — недеяние». Безусловный ключ к ответу, кроме рассыпанных по всему тексту авторских и сюжетных указаний, к которым мы также будем адресоваться, конечно же, лежит в знаменитой 9 главе — сне Ильи Ильича, располагающейся в финале первой части романа.

Место это выбрано как нельзя более удачно, поскольку, с одной стороны, читатель уже достаточно познакомился с Обломовым, чтобы задать себе вопрос о природе его жизни, а, с другой, далее Илью Ильича ждут значительные события, связанные со Штольцем, Ильинской и иными жизненными переменами. Сон начинается с засыпания, предваряемого очередной авторской ремаркой о том, что «нормальное состояние» Обломова — спокойствие и апатия.

А в момент засыпания Илья Ильич задается вполне «дежурным» для себя вопросом — «Отчего же это я такой? В чудном краю, куда сон перенес Илью Ильича, нет ничего беспокоящего взор — ни моря, ни гор, ни скал. Вокруг весело бегущей реки верст на двадцать вокруг раскинулись «улыбающиеся пейзажи».

Покойная жизнь и смерть — кажется, единственные и самые важные ценности обитателей этой страны. Сама природа споспешествует этой жизни. Строго по указанию календаря приходят и уходят времена года, летнее небо безоблачно, а благотворный дождь - ко времени и в радость, грозы не страшны и бывают в одно и то же установленное время. Даже число и сила ударов грома, кажется, всегда одни и те же. Не водится там ни ядовитых гадов, ни тигров, ни волков.

А по деревне да по полям бродят только коровы жующие, овцы блеющие да куры кудахтающие. Все стабильно и неизменно в этом миру, состоящем из трех-четырех деревенек. Даже одна из изб, наполовину висящая над обрывом, висит так с незапамятных времен. А проживающая в ней семья вместе с главой, который не может даже выпрямиться в полный рост, безмятежна и лишена страха даже тогда, когда с ловкостью акробатов взбирается на висящее над крутизной крыльцо. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывало там; ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их.

Живут так обломовцы, думая, что иначе жить и не должно, и не может быть, а сверх того - уверенные, что и прочие люди везде так живут и что иначе жить грех. И вот Илья Ильич видит и себя самого, маленького, семи лет, с пухлыми щеками, осыпаемого страстными поцелуями матери. Потом его так же ласкает толпа многочисленных приживалок, потом его кормят булочками и отпускают гулять под присмотром няньки. Все замечает маленький человек.

Вот отец, целыми днями сидящий у окна и от нечего делать задевающий всех, кто идет мимо. Вот мать, долгие часы обсуждающая, как из мужниной фуфайки перешить Илюше курточку, и не упало ли в саду яблоко, которое еще вчера созрело. А вот главная забота обломовцев — кухня и обед, о которых совещаются целым домом. И после обеда — священное время — послеобеденный, «ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти».

Но вот, восставши ото сна, напившись по двенадцати чашек чаю, снова бездельно разбредаются кто куда. А мать кладет Илюшину голову к себе на колени, расчесывает волосы, любуется, и ведет разговор о том, как он в свое время сделается героем какой-то немыслимой эпопеи. Сидящие с ней рядом тоже сулят ему золотые горы. День клонится к вечеру и обломовцы мирно засыпают, благодаря Бога за то, что ничего не случилось, все прошло как всегда, и день кончился: слава тебе, Господи!

Дай Бог и завтра так! Потом Обломову приснилась другая пора и другое место. Он с няней. И она нашептывает ему о неведомой стороне, где «где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добры молодцы, такие как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лентяя Здесь и далее выделено нами.

Еще нянька рассказывает об удали наших богатырей и незаметно переходит к национальной демонологии. При этом «нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле , что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости » [55].

И хотя взрослый Илья Ильич отлично знает, что ему рассказывали сказки, втайне все-таки хочет верить, что есть медовые и молочные реки и бессознательно грустит — зачем сказка не жизнь.

И у него навсегда остается расположение полежать на печи и поесть за счет доброй волшебницы. В жизни все больше видит он зло и угрозы и потому все больше мечтает о той волшебной стране, где нет зла, хлопот и печалей. В этом своем бессознательном желании Обломов, как замечает повествователь, прямое продолжение наших так и просится сказать избитым словом «темных» предков: «Ощупью жили бедные предки наши; не окрыляли и не сдерживали они своей воли, а потом наивно дивились или ужасались неудобству, злу и допрашивались причин у немых, неясных иероглифов природы» [56].

Так же живут и в Обломовке, веря в неожиданно случающееся чудесное, но и с постоянным предощущением страха и тоски. А вот Илье Ильичу тринадцать — четырнадцать лет, и он уже в пансионе у немца Штольца, который «был человек дельный и строгий, как почти все немцы». Может быть, у него Обломов и выучился чему-нибудь дельному, да Верхлево тоже некогда было Обломовкой, и потому в деревне только один дом был немецкий, а остальные — обломовские.

И потому они так же дышали «первобытною ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью», и «ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов быта прежде, нежели он увидел первую книгу.

А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений?

Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые. Да и как иначе прикажете решить ему? А как жили взрослые в Обломовке? Делали ли они себе вопрос: зачем дана жизнь? Бог весть. И как отвечали на него? Вероятно, никак: это казалось им очень просто и ясно. Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами; оттого всегда и цвели здоровьем и весельем, оттого там жили долго;.

Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее, тоже готовую, от дедушки, а дедушка от прадедушки, с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь Весты. Строго берегли обломовцы свою жизнь от всяческих забот, а уж если те навязывались, то встречали их обломовцы со «стоическою неподвижностью», так что заботы, как птичья стая, покружат, покружат, да и улетят восвояси.

Впрочем, иногда какие-то вести из «внешнего мира» к ним все же пробивались. Так было, например, когда одному из обломовских мужиков, находившемуся в городе, было вручено письмо для Ильи Ивановича Обломова. Долго противился мужик брать письмо, да под конец сдался и доставил его барину. Барин и домашние, в свою очередь, как могли, долго не распечатывали письма: кто его знает, что в нем?

Но под конец не выдержали. Оказалось, что это один из старых приятелей просит прислать рецепт обломовского пива. Все с облегчением решили: послать, послать ему! Да так и отложили письмо, а потом еще и еще. Молодой Обломов, само собой, с детства впитал в себя привычки своего дома.

Потому и ученье у Штольца воспринималось им как тяжелая забота, которой всегда желательно было избежать. В доме же любые его желания по первому слову исполнялись или даже предугадывались, благо были незатейливы: в основном, подай — принеси. И потому «ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая». Так завершается путешествие читателя посредством сна Ильи Ильича в благословенную Обломовку.

В отношении того, что представляет собой Обломовка — утраченный рай или бездеятельный и затхлый застой, в русской культуре, так же как и в отношении Ильи Ильича и Андрея Ивановича, в разные времена велись длинные и порой острые споры. Не рассматривая их по существу самой проблемы, сошлемся на аргументацию и позицию В. Кантора, справедливо утверждающего, что в отношении этого концепта позиция Гончарова определенна: сон подается автором романа прежде всего «с позиции человека живого , пытавшегося преодолеть засыпание-умирание своей культуры» [58].

Описанный Гончаровым в первой части романа реальный и приснившийся Обломову мир столь нечувствителен к настоящей жизни с ее треволнениями и заботами, а ум настолько смиряется с привычкой «быть в рабстве у вымысла», что это сознается даже органической частью обломовского мира — Захаром. Так, после подробного описания сновидений в романе следует эпизод общения Захара с его товарищами - слугами других господ.

И то, как слуга Ильи Ильича фантазирует насчет достоинств своего господина, содержит в себе не только желание покрасоваться перед собратьями, но и не утраченное Захаром в полной мере представление о том, как следует течь настоящей жизни, конечно, в параметрах его понимания и, прежде всего, представления о необходимости «барского величия».

А в следующей далее сцене с Захаровой попыткой разбудить барина он проговаривает и вовсе невозможные для лакея слова: «Вишь, дрыхнет, словно чурбан осиновый! Ведь на тебя смотреть тошно.

Поглядите, добрые люди!.. Итак, читатель подведен к пониманию того, что в лице Ильи Ильича он находит явление четкое, оформившееся и даже находящейся в предельной стадии своего развития, за которым стоит столь важное для русского мировоззрения противоречие между умом и сердцем.

И без Штольца как органической и наименее понятой части этого явления здесь, естественно, не обойтись. Вот почему в финале первой части романа Андрей Иванович Штольц является на сцену. То, что «обломовщина» - существенная, типичная, начавшая исчезать в России лишь после отмены крепостного права, но все же часть русской жизни вообще, до сих пор понимается, к сожалению, не слишком хорошо.

На наш взгляд и это составляет центральный тезис развиваемых нами представлений о русском мировоззрении , другой частью нашего мировоззрения и нашей жизни в ХIХ веке постепенно становится явление, символом которого может быть назван Штольц и олицетворяемое им дело в разных формах его литературного воплощения. Напомним, что у уже рассмотренных нами авторов мы неизменно находим тип положительного героя в той или иной форме и степени его практического включения в действительность.

У Гоголя - это помещик Костанжогло и предприниматель Муразов; у Григоровича — пахарь Иван Анисимович, его сын Савелий, мыкающийся от несчастья к несчастью, но по сути своей упорный трудяга - крестьянин Антон Горемыка; у Тургенева — крестьянин Хорь и лесник Бирюк, помещик Лаврецкий, скульптор Шубин и ученый Берсенев, врач Базаров, помещик Литвинов, заводской управляющий Соломин. И позднее такие герои неизменно присутствуют в произведениях у Л.

Толстого, Чехова, Лескова взять хотя бы широко легендарный образ вечного труженика, патриота и творца Левши. Судьба их, конечно, как правило, тяжела, и живут они как бы против течения общей жизни. Но ведь живут же, и потому было бы неверно делать вид, что их нет или что они для российской действительности не важны.

Напротив, именно на них и держится то, что называется устоями, общественным фундаментом отечественного бытия и, наконец, прогрессом. К сожалению, отечественная литературоведческая, да и в целом идейно-философская традиция, выстроенная в советское время исключительно на революционно-демократическом фундаменте, этих фигур, за редким исключением как, например, Базарова , не замечала.

Это понятно. У революционно-демократического способа переустройства мира должны были быть свои герои — например, ниспровергатели-революционеры типа Инсарова. Возможность допущения на эту роль реформатора-постепеновца рассматривалась как посягательство на основы коммунистической системы. Подумать только: ведь если бы вдруг кто-нибудь всерьез допустил мысль о возможности реформационного изменения российской жизни, то тотчас же встал бы вопрос о допустимости да и о самой целесообразности «разрушенья до основания», и тем самым была бы поставлена под сомнение историческая «оправданность» гигантских жертв коммунистического строя.

Вот почему мирные переустроители, «эволюционисты», «постепеновцы», теоретики и практики «малых дел» виделись и третировались революционерами как естественные конкуренты, а в пределе — враги, и потому само их существование замалчивалось. В этой связи вспомним, например, известное признание В. Ленина о том, что если бы столыпинские реформы в России удались, то большевикам с их идеей революционной ломки в деревне делать стало бы нечего. С другой стороны, единственной возможностью хотя бы минимального оправдания метода будущей революционной мясорубки, принцип которой признавался единственно возможным и верным для России, конечно же, было преувеличенное, гипертрофированное изображение состояния «обломовщины» и всего относимого на ее счет.

Преувеличение шло до той степени, за которой всем бы стала понятна невозможность ее, «обломовщины», постепенного изживания и преодоления, и, следовательно, правота и единственная возможность революционной ломки как российского национального пути.

Русская жизнь поэтому должна была быть представлена исключительно как мир Обломовки, в которой для Штольца места не должно было быть, а сам Штольц трактовался как явление либо вымышленное, либо враждебно-деляческое, нечестное почти по квалификации Тарантьева , либо вообще не русское — чуждое. Свою лепту в утверждение революции как единственного и необходимого пути, естественно, внес и Н.

Добролюбов своим толкованием гончаровского романа. В знаменитой, чтимой подобно иконе советским литературоведением статье «Что такое обломовщина?

Это Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым» [59].

Единственное отмечаемое Добролюбовым отличие Ильи Ильича от остальных «братьев» состоит в том, что бездельничает он хотя и не больше, но откровеннее. И далее, как и в случае с толкованием Инсарова, который толкал ящик пинком ноги, критик дарит нас еще одним образом. А именно: по темному лесу идет толпа людей, безуспешно разыскивающих выход. Наконец какая-то передовая группа додумывается влезть на дерево и поискать дорогу сверху. Но внизу гады и бурелом, а на дереве можно отдохнуть и поесть плодов.

Так что дозорные решают не спускаться вниз, а остаться среди ветвей. Но потом начинают рубить дорогу наудачу и призывают дозорных спуститься. Однако те не спешат. Это — «Обломовы в собственном смысле». И ведь «толпа права! И коль скоро в литературе появился тип Обломова, значит, его «ничтожество» осмыслено, дни сочтены и настает «неотлагательное время работы общественной».

Что же это за время и сопутствующая ему новая сила? Уж не Штольц ли? Обольщаться на этот счет, конечно, не стоит. И образ Штольца, и оценка автором романа Обломовки, согласно критику, «большая неправда». Критик полемизирует со Штольцем: «Он не поклонится идолу зла! Да ведь почему это? Потому, что ему лень встать с дивана. А стащите его, поставьте на колени перед этим идолом: он не в силах будет встать. Не подкупишь его ничем.

Да на что его подкупать-то? На то, чтобы с места сдвинулся? Ну, это действительно трудно. Грязь к нему не пристанет! Да пока лежит один, так еще ничего; а как придет Тарантьев, Затертый, Иван Матвеич — брр! Какая отвратительная гадость начинается около Обломова. Его объедают, опивают, спаивают, берут с него фальшивый вексель от которого Штольц несколько бесцеремонно, по русским обычаям, без суда и следствия избавляет его , разоряют его именем мужиков, дерут с него немилосердные деньги ни за что ни про что.

Он все это терпит безмолвно и потому, разумеется, не издает ни одного фальшивого звука» [60]. И вообще, созданный Гончаровым Штольц — плод «забегания вперед литературы перед жизнью».

Выделено нами. Действительно, в контексте рассматриваемой нами и четко обозначаемой в русском самосознании оппозиции «Душа, сердце — разум, ум» слова, которые бы были понятны русской душе, Штольц вряд ли знает. Разве что Тарантьев подсказал бы? Самим Добролюбовым его невольно высказанная ирония, как мы полагаем, не сознавалась.

По логике его критико-революционных статей, «понятные» русской душе слова мог бы произнести один из позднейших русских террористов или, на худой конец, современный ему Базаров. Здесь, однако, есть сомнение. Вспомним, опять-же, что сам Тургенев не считал своего героя человеком, который мог бы произнести это «магическое слово»: о докторе мужики в романе, как помним, отзываются как о «шуте гороховом».

Впрочем, в своих оценках якобы чуждого русской культуре «немца» Добролюбов ни в прошлом, ни в настоящем не одинок. Столь же пренебрежительно о Штольце как о «символе разумной промышленной деятельности», а не живом человеке отзывается и младший современник Добролюбова, к тому же практик-революционер, П. При этом он столь пренебрежителен, что даже не утруждает себя разбором художественных аргументов в пользу авторских резонов появления и трактовки Штольца в романе [63].

Для него Штольц — человек, не имеющий с Россией ничего общего. Еще дальше в своей тотальной критике Штольца и «полной апологии» Обломова пошел уже цитировавшийся нами Ю. При этом в его работе, и это особенно ценно, вполне отчетливо прописывается его собственная мировоззренческая система, что, безусловно, вносит дополнительное содержание в рассматриваемую нами проблему соотношения сердца и разума. Что же в этой системе обнаруживается? Прежде всего, Лощиц, указывая на имеющуюся у Гончарова сказочно-мифологическую подоплеку романа и отмечая присущий тексту «мифологический реализм», приписывает автору отсутствующие у него акценты, а иногда подменяет авторские акценты на свои собственные.

Так, само название деревни Обломовка трактуется Лощицом не как у Гончарова - обломившийся и потому обреченный на потерю, исчезновение, край чего-то — хоть той избы в сне Обломова, висящей на краю обрыва. Нет Обломовка — это «обломок некогда полноценной и всеохватной жизни Выделено нами. Здешним обитателям обломилось доедать археологический обломок, кусок громадного когда-то пирога» [64].

Интересно было бы узнать, когда, на каких территориях России и для кого этот пирог, по мнению литературоведа, существовал? Не будем, однако, торопиться и послушаем еще. Лощиц, далее, проводит семантическую аналогию между Ильей Ильичем и Ильей Муромцем, богатырем, сидевшим первые тридцать лет и три года своей жизни на печи.

Правда, вовремя останавливается, поскольку богатырь, когда для русской земли возникла опасность, все-таки с печи слез, чего не скажешь про Обломова.

Впрочем, быстро обнаруживается, что роль Ильи Муромца, начавшего побивать врагов Отечества и потому не вписывающегося в гармонию литературоведческого сравнения, передается сказочному Емеле, поймавшему волшебную щуку и далее безбедно существовавшему за ее счет. При этом Емеля у Лощица перестает быть просто сказочным дураком, а становится сказочным дураком «мудрым», а его жизнь в ворохе производимых щукой благ трактуется как плата за то, что его, Емелю, как и Обломова, раньше все обманывали и обижали.

Здесь, отметим, автор снова смещает акценты. В сказке, помнится, блага сыплются на Емелю за то, что он щуку пожалел, на волю отпустил, а вовсе не за его предыдущие жизненные тяготы.

Ну, да что уж тут спорить…Любимая фантазия превыше всего. Обломов, по Лощицу, это «мудрый лентяй, мудрый дурак». И далее — обширный мировоззренческий пассаж. Как истый дурак, он стремится никуда не стремиться, знает, что ничего нового ему не надо узнавать, заботится лишь о том, чтобы прожить без забот, споспешествует всякому промедлению, беспокоится об одном только успокоении и пребывает в обидной для других уверенности, что этот самый покой ему не только снится, но и вполне доступен наяву.

Хотя другие беспрерывно что-то замышляют и промышляют, строят планы, а то и козни, снуют, толкутся и гомозятся, ломятся напролом и потирают руки, устремляются в обход, лезут из кожи вон, обгоняют собственную тень, громоздят воздушные мосты и вавилонские башни, суются во все щели и торчат из всех углов, начальствуют и лакействуют одновременно, всуе мятутся, даже с самим лукавым вступают в сделку, но все же ни в чем они в итоге не успевают и никуда не поспевают.

А вот лежачий, мхом обросший камень все торчит и торчит себе неподвижно… Но река между тем все ближе и ближе и вот уже совсем подластилась, обдала его по губам молочно-кисельной волной…. Это и есть его «по щучьему веленью» - то, что рядом, под рукой» [65].